〒998-0063 山形県酒田市南新町1-4-32

TEL 0234-22-1713

営業時間 平日9:00~18:00

wildスーパーコンボ450

2019年07月22日

ピアノ柄手ぬぐいといえば斎染、

手仕事のぬくもりをお届けする斎染です。

「wildスーパーコンボ450」

今どきの若手芸人みたいなネーミングです。

「ステーキ300g+ハンバーグ150g」美味しかったです。

いきなりステーキ、8月8日までのキャンペーンメニューです。

初のいきなりステーキでした。なんか注文の仕方が複雑に思ったので、

「これでいいや~」ってオーダー・・・いや、挑んだ訳です。

食事を終えて女将の美智子さんと反省会(笑)

席が狭い。二人の横並びで着席。

オーダーの仕方がカスタマイズ方式

・・・これが新しい外食のスタイル?etc.

結論を言うと食事はゆったりとした気持ちで、

腹八分目が良いということ。

あと、「面倒だなぁ」と思うことは「老いのはじまり」

良くないと反省しました。何事にも通じることです。

もう若くないのだから、何事も余裕をもっての行動をしなきゃね。

話のねた。いい勉強になりました。

毎度つたないお話にお付き合い頂きありがとうございました。

手ぬぐい 夏は良さげにお役立ち~(笑)

2019年07月21日

ピアノ柄手ぬぐいといえば斎染、

手仕事のぬくもりをお届けする斎染です。

夏らしくなってきました。

染物屋としては

この時期の必需品として「手ぬぐい」を

おすすめ致します。

私のお気に入り、頭まで支えてくれる座椅子です。

夏は汗をかくので、その頭部分に何か敷きたいな~と。

ウチの染め猫くろさんも「手ぬぐいイイよ~」って

言ったので(敷きました。あれ、近くにご褒美がある・・・。)

染め猫しろちゃんはシャイなのでPRはしてくれませんが、

ピアノ柄手ぬぐいもイイですね!

吸収性抜群。変なにおいも残らないので

おうちにある手ぬぐいでも良いのでこのように

使ってみて下さい。

ちなみにですが、

昨年は「猛暑に」 保冷剤を手ぬぐいで包み首に巻く 「最高です」

を手ぬぐいの使い方として紹介しました。

生活の中にほんのちょっとの彩りと染物を

取り入れてはいかがでしょうか?

風流を愛する皆様にとっては、暑さの中にさわやかな温もりを

感じることができると思います。

何となく~雑感「免疫力アップの為にも良い睡眠を」

2019年07月13日

ピアノ柄手ぬぐいといえば斎染、

手仕事のぬくもりをお届けする斎染です。

7月13日土曜日。10時半前に秋田ナンバーの車で

お越し頂いたご家族の皆様。

10時半に約束があり、それにどうしても

行かなければならなかったので、ご対応ができませんでした。

せっかくいらっしゃったのに本当に申し訳ございません。

またの機会がございましたらよろしくお願い致します。

さて、理想的な寝相を写真におさめております・・・ん( -_・)? 0%?

明日は日曜日、お疲れの斎染さんは

体力が「0%」

だから睡眠にて充電中・・・という訳ではなく

睡眠屋こでらさん でオーダーメイドの枕を

再オーダーに行ったのであります。

調べてみたらびっくり、17年ぶりでした。

そして睡眠屋さんは今年、創業60周年です。おめでとうございます。

周年記念ということで、今年は金利0%を実施中なのであります。

免疫力をあげる為、眠りはとても大事なことです。

そして体の血流を良くして体を冷やさないことが重要です。

若かった今までの10年と、これからの老いていく10年。

これからの10年の睡眠が健康のポイントになります。

なので布団も揃えようと思います。

枕と布団等の寝具の悩み事がありましたら

一度睡眠屋さんへご相談なさってはと思います。

追伸:うちの猫ちゃんは、枕、布団のことは

特に気にしなくて良いみたいです(笑)

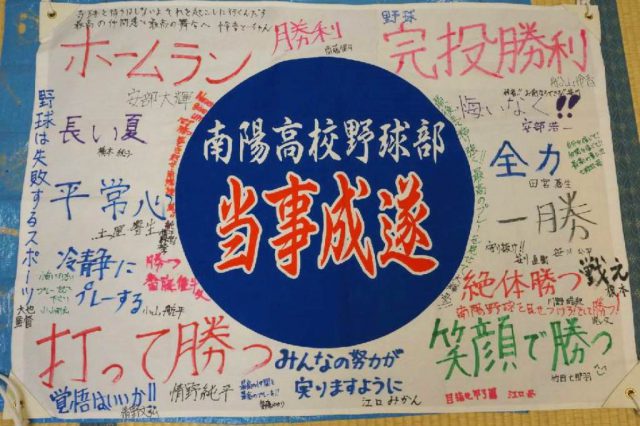

PASSION 2019 「当事成遂」 南陽高校野球部

2019年07月08日

ピアノ柄手ぬぐいといえば斎染、

手仕事のぬくもりをお届けする斎染です。

いよいよ今週末より高校野球が始まります。

あー3年前の夏を思い出すなぁ~。

久しぶりのPASSIONシリーズです。

PASSION 2019年度版をご紹介します。

YTSゴジダス目指せ甲子園

南陽高校野球部 の皆さんが紹介されました。

この度南陽高校野球部、父母の皆様から

ご縁を頂き「寄せ書き旗」を作りました。

白地に青丸に「南陽高校野球部」を白抜き、

「当事成遂」を朱赤字で白ふち取りしました。

旗のサイズはw100cm×h70cmです。

白の余白に選手、マネージャー、監督、

そして父母の願い、想いがマジックで書かれております。

寄せ書きで会話のキャッチボールしているように思えます。

想いを旗に書く事によって大会に臨む目標が明確になります。

皆でそれを共有することで絆が深くなります。

明確となった目標=書いた文字は「言霊」となりプレーに現れます。

少しでも長く時間を共有し、一挙手一投足に感動、

涙、できる夏であることを願います。きっと最高の夏になります。

がんばれ南陽高校野球部!!!

がんばれ全国の高校球児。

ラ・ルーチェさんのリゾット

2019年07月07日